Jumat, 15 Juli 2022

JAKARTA – Pemerintah diimbau meningkatkan kewaspadaan menghadapi krisis global yang dipicu kenaikan harga atau inflasi akibat harga komoditas pangan dan energi yang melonjak karena gangguan pada rantai pasok.

Indonesia sebagaimana negara lain bukan hanya berpotensi kembali dilanda resesi, tapi ancaman yang lebih serius adalah stagflasi atau kondisi di mana pertumbuhan stagnan, namun inflasi melonjak. Dampak buruk stagflasi terhadap perekonomian yaitu terus meningkatnya angka pengangguran.

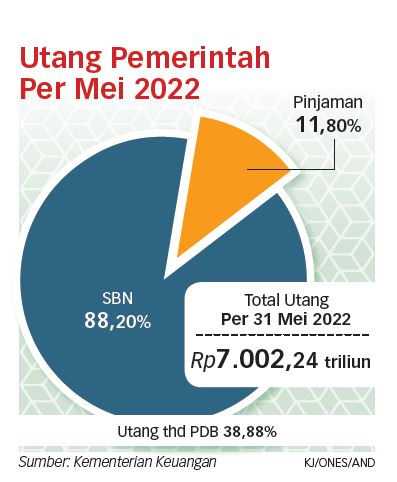

Stagflasi sendiri dipicu oleh tiga faktor, yaitu jumlah penduduk yang terus bertambah, dan di sisi lain produktivitas sektor riil terus menurun. Selain itu, utang yang terlalu besar, baik utang negara maupun swasta yang sudah mencapai titik kritis.

Utang sektor swasta yang menumpuk, khususnya bank, bukannya digunakan untuk membiayai sektor riil, tetapi diguyurkan ke properti yang sudah mencapai 1.400 triliun rupiah. Di luar bank, munculnya perusahaan rintisan keuangan berbasis teknologi atau fintech gelap, juga mendorong masyarakat untuk membeli barang konsumtif, seperti handphone, rice cooker, dan lemari es dengan bunga tinggi.

Kalau bank swasta hanya menyalurkan pembiayaan dalam bentuk kredit konsumsi dan properti, ujungnya cuma satu yaitu stagflasi. Selain itu, imbas lagi Amerika Serikat (AS) yang menaikkan suku bunga dan Bank Indonesia tidak menaikkan bunga-bunga acuan BI7days Reverse Repo Rate maka rupiah akan merosot seperti yang terjadi sekarang.

Sementara itu, kalau otoritas moneter itu menaikkan suku bunga, yang terjadi kredit macet bertambah. Inilah stagflasi yang diciptakan sendiri negara terbelakang karena tidak membangun sektor riil.

Padahal, kalau uang itu digunakan untuk membangun produk substitusi impor dengan meningkatkan manufaktur barang dalam negeri, Indonesia tidak perlu mengimpor garmen, barang rumah tangga, dan komponen otomotif.

Pakar Kebijakan Publik dari Narasi Institut, Achmad Nur Hidayat, kepada Koran Jakarta, Kamis (14/7), mengatakan beberapa kebijakan pemerintah malah kontraproduktif karena dengan sengaja mematikan industri dalam negeri.

“Sangat lucu produsen palm oil terbesar, tapi rakyatnya tidak mampu beli minyak goreng karena masalahnya diciptakan negara sendiri dengan hanya memperkaya segelintir orang,” kata Achmad.

Stagflasi yang mengancam ekonomi Indonesia, paparnya, bukan semata-mata karena faktor eksternal, tapi justru faktor internal yang memicu terutama pengambilan kebijakan negara yang ditunggangi penumpang gelap yang membuat rakyat semakin sengsara dan elite semakin kaya.

“Sejak zaman reformasi, misalnya, saat krisis justru muncul megaskandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan obligasi rekap. Rakyat menderita karena krisis, tapi elite malah fund rising (menggalang dana) yang menyengsarakan rakyat hingga hari ini. Hal seperti itu terus terjadi hingga hari ini, seperti pada kasus minyak goreng, bansos dikorup, dibiarkannya Garuda hancur dan swasta makin menguasai, impor makin besar, utang makin banyak,” kata Achmad.

Sampai saat ini, jelas Achmad, masalah penagihan piutang BLBI tidak pernah bisa tuntas. Padahal kalau benar-benar ditagih dengan tegas, baik melalui jalur pidana maupun perdata, bisa membantu kas. Begitu pula penyelesaian obligasi rekap akan meringankan beban keuangan negara.

Andalkan Impor

Di sisi lain, konglomerat yang kerap dibanggakan lebih banyak bergerak dalam industri yang berbasis impor sehingga membuat Indonesia terus mengalami defisit transaksi berjalan. Sejak 2014, Indonesia mengalami deindustrialisasi karena terlalu mengandalkan impor yang berakibat pada rentannya mata uang rupiah pada gejolak dunia karena di saat yang sama utang negara dan swasta dalam valuta asing sangat besar.

“Saat harga pangan dan energi naik bersamaan seperti sekarang, rupiah melemah, sehingga dua kali menderita,” katanya.

Soal deindustrialisai menambah masalah karena di saat sulit ancaman stagflasi membuat pekerjaan rumah penyerapan pengangguran dan juga upaya menaikkan daya beli masyarakat makin sulit.

“Kasus minyak goreng, misalnya, tampak keanehan kita, BUMN enggan menugaskan salah satu perusahaannya untuk ikut mengurus pengolahan minyak goreng. Di industri penerbangan juga begitu, Garuda seperti dibiarkan menghadapi masalahnya sendiri. Bahwa mungkin benar ada masalah yang ditimbulkan oleh direksi Garuda di masa lalu, tapi solusinya bukan berarti harus dimatikan,” jelasnya.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi, Mamit Setiawan, mengatakan penggunaan utang untuk belanja yang tidak produktif merupakan perilaku tata kelola yang tidak profesional.

“Pengelolaan utang harus benar, terutama swasta, apalagi kalau ada jaminan dari negara maka bisa mengganggu stabilitas fiskal,” katanya.

Diminta terpisah, Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi, mengatakan momentum Indonesia sebagai Presidensi G20 harus dimanfaatkan secara baik, terutama untuk menjawab persoalan utang yang kian menumpuk.

“Stagnasi pertumbuhan ekonomi sebagai cermin pemerintah belum sepenuhnya bangkit dari keterpurukan akibat pandemi,” pungkas Badiul.

Sumber: koran-jakarta.com